建築について

近代の万博は大量生産・大量消費社会の象徴でもあったが、その構造が限界を迎えつつある現在、新たなビジョンを提示する責務がある。

大阪・関西万博の「大屋根」は、多様な人々をゆるやかに包み込みながら、同じ空を見上げるという体験を用意する装置として設計された。

同じ空を共有する行為には、社会的・文化的背景の異なる者同士が、悲しみや喜びも含めた感情を分かち合う潜在力がある。

この共通の視点を通じて、多様性を否定せずに未来を思い描くきっかけが生まれる。

Co-beingの本質は、決して強制的な同質化ではなく、むしろ互いの差異を認めたうえで、「同じ空」を共有することにある。

これこそが、大阪・関西万博において「Better Co-Being」という概念が担う重要な意義といえよう。

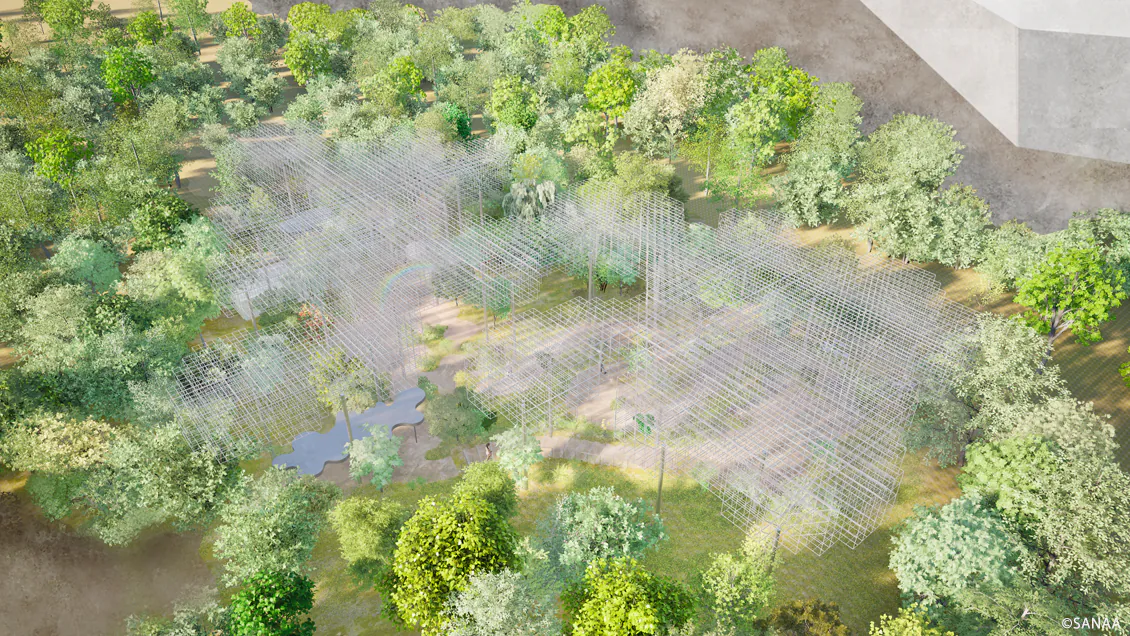

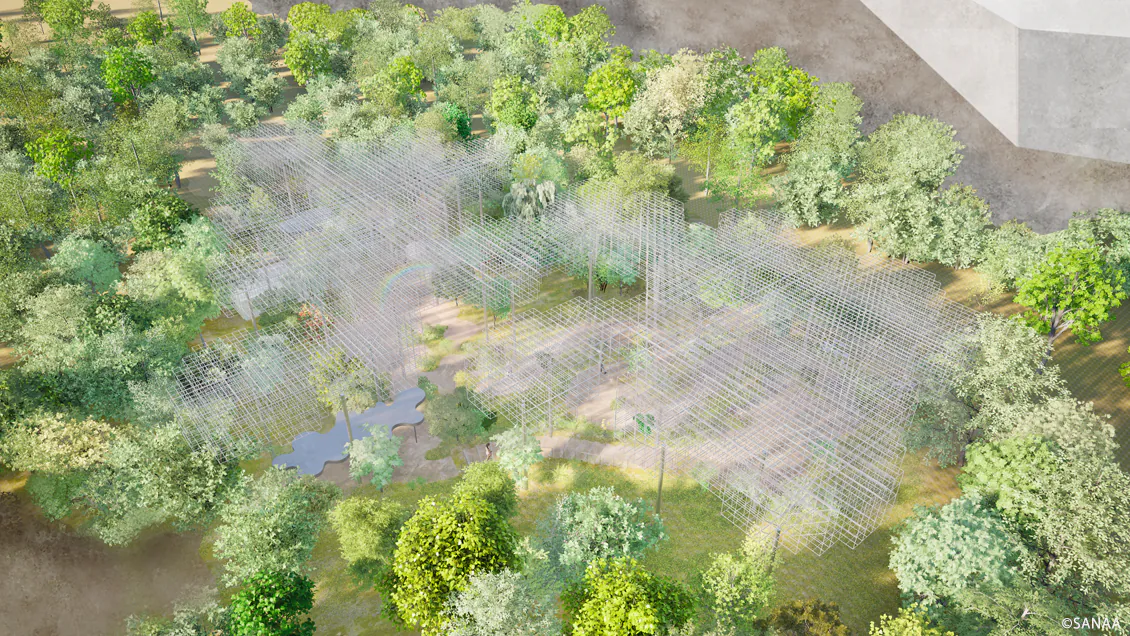

SANAAが設計したパビリオンは、周囲を森にかこまれた空間の中で、森と溶け合うようにそこに佇む。この建築には既存の概念であるところの天井や壁はない。高さ11mに四層からなるシルバーのグリッド状のキャノピーが敷地を覆い、地上部にはそれを支える細い柱のみが配置されている。緻密に設計された柱と接合部により、キャノピーはそこに雲のように浮かぶ。この建築に風雨を遮断する機能はなく、Better Co-Beingパビリオンの理念を体現し、またアートを軸とした体験を行う舞台装置としての役割を果たす。

自然から人々を遮断し、また空間を画して意味づけを行う建築の機能は今後も重要であろう。一方で会場の中心に森を招き、生態系とのつながりの中で未来へと歩を進める森とBetter Co-Beingパビリオンの体験においては、つながりと広がりを重視した。そのような体験を実現する上で、アーキテクチャは人と世界をつなぎ、未来への可能性を広げる役割を果たす。

パビリオンのキャノピーを通して見上げる空は、いつもの空とは違う表情を見せる。シルバーのキャノピーを通して切り取られた空は、時に太陽や雲の動きをよりダイナミックに知覚させ、時に光の色の変化をとおして繊細に伝える。曇りの日は空と一体化するように不思議な存在感を放ち、夜の闇の中では宇宙の一部であることすら感じさせるかがうような光景である。この「空をともに見る」という行為は、万博会場でさまざまないくつものアートに共通するものである。

SANAAのデザインしたキャノピー通して見る空は、多様な未来をともに感じながら、ともに歩むという点において、Better Co-Beingの中核をなす体験であると言える。

2004年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展 金獅子賞、2010年プリツカー賞など数多くの賞を受賞。主な作品に、金沢 21 世紀美術館、ニューミュージアム ( アメリカ)、Rolex ラーニングセンター ( スイス)、ルーヴル・ランス (フランス)、グレイス・ファームズ (アメリカ)、荘銀タクト鶴岡 、日立市新庁舎 、ボッコーニ大学新キャンパス(イタリア)、ラ・サマリテーヌ(フランス)、シドニー・モダン・プロジェクト(オーストラリア)など

1956年生まれ。1981年日本女子大学大学院修了。1987年妹島和世建築設計事務所設立。1995年西沢立衛とSANAA 設立。現在、ミラノ工科大学教授、日本女子大学客員教授、大阪芸術大学客員教授、横浜国立大学名誉教授、東京都庭園美術館長。

1966年生まれ。1990年横浜国立大学大学院修了。妹島和世建築設計事務所を経て1995 年妹島和世と SANAA 設立。1997年西沢立衛建築設計事務所設立。現在、横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授。